Kurklinik, Lungenheilanstalt, Lazarett, Steinbruch, Lost Place und Filmkulisse

Dieser Ort hat eine besondere, auch bewegende Geschichte. Die beginnt mit der prekären Situation der Arbeiterschaft in Berlin zur Jahrhundertwende um 1900. Miserable hygienische Bedingungen, harte körperliche Arbeit, erdrückende Armut in der Arbeiterklasse der wachsenden Millionenstadt Berlin veranlassten die Landesversicherungsanstalt Berlin, also die Rentenversicherung der Arbeiter dort draußen, südwestlich von Berlin abseits der Luftverschmutzung in einem Waldgebiet beim Städtchen Beelitz eine Klinikanlage zu bauen, die technisch innovativ und komfortabel bis dahin unvergleichlich war. Direkt an der Bahntrasse der Berlin-Dessauer Eisenbahn gelegen, wurde ein Areal ausgewählt und in vier Quadranten unterteilt: Jeweils getrennt für Frauen und Männer – Behandlung von Infizierten und für die Rehabilitation. Die Energieversorgung wurde durch ein eigenes Heizkraftwerk nach dem Prinzip der Kraft-Wärmekopplung sichergestellt, das im östlichen Teil gelegen war, um die vorwiegende Windrichtung zu berücksichtigen, da natürlich mit Kohle geheizt wurde. Das Gelände war von einem Netz von Versorgungstunneln durchzogen. Die Gebäude hatten Lüftungsanlagen mit unterschiedlichem, angepassten Luftaustauschvolumen für die Räume, Fensteröffnung war z.B. in den Schlafräumen aus hygienischen Gründen nicht vorgesehen. Es gab Stromversorgung für Beleuchtung und eine Zentralheizungsanlage mit Konvektionsheizkörpern.

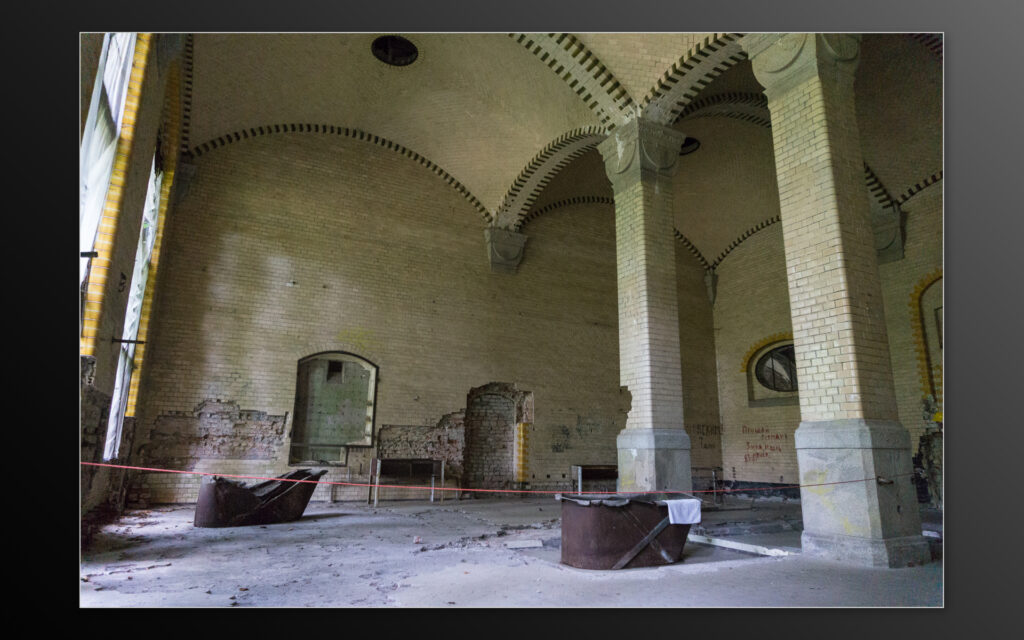

Die Gartenanlagen wurden von Gartenarchitekten nach internationalem Hochstandard angelegt und die Gebäude in moderner Stahlträger- Konstruktion mit Gutshaus- oder Schlossartigen Fassaden versehen. Insgesamt ein Mammutprojekt – geleitet von den Architekten Heino Schmieden und Julius Boethke. 4000 Arbeiter waren beschäftigt. Die Bauzeit der ersten Phase war 1898 – 1902.

Ab 1914 war das Krankenhaus dann ein Lazarett und Sanatorium , nach 1945 Lazarett und Sanatorium der russischen Besatzer. Erich Honecker verbrachte hier 1990 einige Zeit während seiner Krebserkrankung. Nach dem Abzug der Russen verfiel das Gelände und wurde Opfer von Vandalismus und Materialdiebstahl – ein „Lost Place“ , der dann plötzlich Fotografen und andere Künstler anzog. Eine Investorengruppe hat das Areal übernommen und verschiedene Nutzungen u.a. Wohnungen für Kreativ-Schaffende vorgesehen. Seit 2015 gibt es einen Baumkronenpfad, der Einblicke von oben gewährt:

Wir waren zum zweiten Mal auf dem heute denkmalgeschützten Gelände unterwegs und haben das „Alpenhaus“ mit einer sachkundigen Führerin besichtigt. Es war das Bettenhaus der Anstalt und wurde bei einem Luftangriff 1945 getroffen und ist seitdem von der Natur eingenommen worden, innen z.T. zugänglich.

Innen wurden hochwertige Materialien verarbeitet, es gab Aufzüge für Lasten und Patienten. Böden waren aus Linoleum wegen der Trittschalldämmung und waren eingefasst durch extra angefertigte, hohlkehlartige Fußbodenleisten – Fliesen von Villeroy&Boch.

Die Leute bekamen hochwertiges Essen, sehr fleischlastig, „gut bürgerlich“ es ging darum, die Patienten „aufzupäppeln“. Denen, die sonst fast nichts hatten, wieder Kraft zu geben.

Es ist beeindruckend, zu erfahren wie ausgereift so ein Konzept bereits um 1900 sein konnte. Vieles in der Medizin steckte in den Kinderschuhen aber man hatte bereits ein ganzheitliches Konzept der Heilung und Rehabilitation. Man stelle sich mal vor, es wäre in Deutschland nach 1914 so weiter gegangen und nicht zur Katastrophe gekommen….

Der Park um die Gebäude herum ist durchaus einladend, kein Vergleich jedoch mit den ursprünglichen prachtvollen Anlagen der Gartenarchitektur. Vorbild waren natürlich die großen Preußischen Parks und Schweizer Sanatorien mit ihrem Alpenblick (Die „Beelitzer Alpen“ im Park waren dann 8 m hoch).

Da wir jetzt zweimal an diesem Ort waren, kann man auch vergleichen, was sich getan hat: